| 対談・北田玲一郎の作家活動とその作品群 -p2- <前のページ:次のページ> |

||||||||

作家 北田玲一郎の文学 ━━ そこで、北田さんがなぜ文学を志されたかということと、それから、「司法書士業余作家からの文学的メッセージ」のなかで、「キノコの部屋から」という作品の批評にたいして 「ときの文芸時評は古色蒼然とこれを非文学的と否定したが、しかし、その直後、はからずもヌーベルバーグの旗手、トリュフォー脚本、ゴダール監督の『勝手にしやがれ』が上映されると、その主人公ミシェルの思想と、わたしの主人公ジョーの思想は、最も明晰な形而上学とは人生においてナンセンスを徹底して生きることだという一点で、まさに合意していたのである。」 と反論されているところがありますが、北田さんにとって、そもそも文学とはなんであるのか、そして文学で描こうとされたものはなにか、そういったことについてまずお聞かせいただきたいと思います。 北田 まるでジャン・ポール・サルトル Sartre, Jean-Paul への質問みたいですね。「文学とはなにか」というようなことは「人間とはなにか」という問いと同様、答えは無数にあるわけです。ただ、僕は1931年〔昭和6年〕生まれで、戦争が終わったときが十四歳なんですね。原体験というか、文学への接近、開眼というのは、戦争なんです。戦争というよりも、むしろ戦後なんですよね。 戦後の大阪の廃墟とか、闇市の風景とか。もちろんこの豊中も爆撃を受けましたし、伊丹空港の近くに住んでいましたから、毎晩空襲でね。ちょうどアルフレッド・ヒッチコック Alfred Hitchcock 監督の「鳥」という映画がありましたけど、グラマン艦載機がやって来ると、「鳥」という映画そっくりなんですね。真っ黒なカラスがなだれのように急降下してくる。 その大阪の戦後の一望の廃墟のなかでひんまがった水道管から水だけが出てる。それから大阪駅の地下道の栄養失調の親子とか死骸、その屍体に蛆虫が出入りしている。そういうものが一つの原風景のようにこびりついてる。 ひとが記号の一片となって油脂焼夷弾に焼かれ、一トン爆弾に砕かれて殺される。人間はなんのためにつくられ、いずこよりやってきて、いずこへ行くのか?誰でも青年期に悩まされる難問ですが、ことに僕の場合は、飢餓と絶望、いっぽうで虚無と自由がどこまでもひろがっている感じ。 そのときに出てきたのが、当時、アプレ・ゲール après-guerre 文学といって、戦後文学なんです。アプレ・ゲール文学の旗手というのが、埴谷雄高、野間宏、椎名麟三、武田泰淳、中村真一郎、そういう作家がいっせいに出てきたわけですね。いっぽう、旧文壇の世界では坂口安吾とか太宰治なんかが流行作家になっていく。太宰が「入間失格」を書き、坂口安吾が「白痴」とか「堕落論」を書いたわけですね。 戦後文学の新人は、椎名麟三が「深夜の酒宴」「重き流れの中に」、野間宏が「暗い絵」「崩解感覚」で登場してきた。それから梅崎春生、これが「桜島」で出てきて、埴谷雄高の「死霊」が現われる。そういうのが衝撃的に強烈に戦後風土そのものを描くというような感じで開花した。 僕は当時十六~十七歳で、彼らはずっと年長の作家だったんですけれども。そしてその当時、花田清輝、椎名麟三、梅崎春生、野間宏、佐々木基一、安部公房、岡本太郎らが、それから私の先輩にあたるんですが、関根弘という詩人、そういう人たちが集まりまして「夜の会」というのが発足した。 それが銀座の焼ビルの地下室で会合をやって、焼酎とか、当時のメチル・アルコールなんかを飲みながら激しい文学論をやってたわけです。そのひとりの関根弘が、花田清輝、安部公房、勅使河原宏、桂川寛なんかと「世紀」という会をつくったんです。関根弘は当時、日本工業新聞の記者をしていて、しょっちゅう大阪へ取材で出張してきていた。 僕らの世代では、大阪には『山河』と『エンピツ』という雑誌がありました。『エンピツ』には、1989年〔平成元年〕に亡くなりましたが開高健とか、それから、かつては左翼だったんだが、のちに政府系の評論家みたいになった谷沢栄一。しょっちゅうテレビなんかに出ていましたが、かれが『エンピツ』の編集長でした。 『山河』には長谷川龍生とか浜田知章なんかがおって、『エンピツ』というのは小説の同人雑誌で、『山河』というのは大阪の当時の前衛詩人たちを集めた有力な雑誌だったんです。開高健の嫁はんの牧羊子、そういう人達もいた。 僕らは『世紀派』という雑誌に拠っていたんです。十九歳ぐらい、忘れもしないが、道頓堀に「マノン」という喫茶店が地下にあって、マダムがたいへん美人だった。そこで開高、谷沢らと会って論争やって喧嘩みたいになった。開高が、テレビなんかに出てたのでは非常に太っていましたが、小さい細い青年でね。 ━━ 関根弘さんも実業界におられたということですから、北田さんのいう「業余作家」といえるのではないでしょうか……関根さんは「世紀の会」に北田さんが初めて参加されたときのことを、『贋札と鹿鳴館』の序文につぎのように寄せておられます。

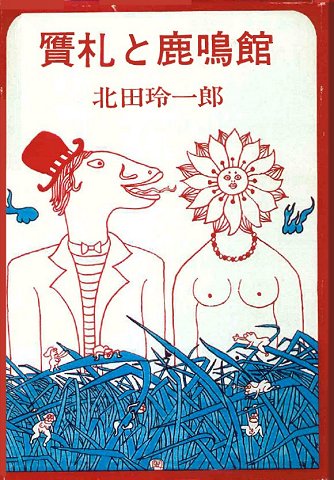

「北田玲一郎にさいしょに会ったのは、いつだろう。ずいぶん昔のような気がする。わたしの記憶にまちがいなければ、大阪駅前の闇市のバラック建の飲み屋ではなかったろうか……そのとき、わたしは詩誌『列島』の関西センターの同人浜田知章や長谷川龍生にかれを引合わせたのであったが、席上、北田玲一郎の独演会の観があり、『列島』勢はタジタジの有様だった。その発想の妙、巧みで快適な話術。それはいまも変わらぬ北田玲一郎の身上である。」(『贋札と鹿鳴館』1977年〔昭和52年〕12月15日/新日本文学/4頁)と。 北田 それは今でもよく覚えていますよ。今は環状線といいますけど、昔は城東線といったんです。その城東線のガード下に、今でも飲食店があると思いますけど、たくさん飲み屋がありまして。そこで関根が真っ裸になって飲んでるんですよ。そこで、彼が大阪へ来ると、われわれは集まって飲んだもんです。 「世紀の会」からは、当時、『世紀群』という小さなパンフレットが次々と出まして、花田清輝のカフカの翻訳とか、それから安部公房の短編の「魔法のチョーク」とか。イラストが、安部真知、勅使河原宏、桂川寛で、それが今、古本屋では数十万円の値がついてます。ガリ版刷りですけども。 それから関根弘は、『近代文学』の同人でもあった。『近代文学』というのは有名な戦後の文学誌だったからご存じかもしれませんが、埴谷雄高、本多秋伍、平野謙、佐々木基一、梅崎春生、荒正人、野間宏、安部公房、花田清輝、椎名麟三、それから不思議な縁ですが、同人に亀島貞夫という人がいた。 群馬の青年司法書士協議会ですか、彼らが、江藤价泰教授や大出良知教授、能星武之助氏、坂部信義氏や僕が編纂した『日本司法書士史』(明治・大正・昭和戦前編)をテーマに、亀島貞夫を講師に呼んで、かつて、その読書会をやったとか…… 彼の読後感の文庫版、『「日本司法書士史」を読む』を読みましたが、『近代文学』に当時亀島貞夫は、たしか「白日の記録」という小説を連載してました。一種の復員小説で、マチネ・ポエティック matinée poétique 風のモダニズム modernisme 文学です。 毎号楽しみに読んだ記憶がありますけども、それにひきくらべて文庫版の読後感を読むと、まことに古色蒼然たる文章でね。あれ、同じ亀島貞夫かと、びっくりした。あの「白日の記録」の中で、いまだに記憶に残ってるのは、南方から復員してきて日本の銭湯に入るところがあるわけです。そうすると全然ぬるくて、どうにもならない。そういうことを書いてる部分が記憶に鮮明に残っています。それから彼は、『日本司法書士史』を「闘いの書」であると喝破してますね。文学者としての批評精神はすこしも衰えていない。 ━━ 亀島貞夫さんは、北田さんが編纂実行委員をされた『日本司法書士史』について、名著であり闘いの書である、という書評を、さきほどの本のなかでのべておられますが、ここで亀島さんのお名前がでてくるというのは、何か不思議なえにしを感じますね。 あの当時の群馬の青年司法書士の人達は、司法書士制度の歴史に学ぼうという強い情熱を持っていましたね。『日本司法書士史』をめぐっての江藤价泰先生と亀島貞夫さんの対談も実現させているんです。前橋で。それから「上田耕への旅」と題する追跡取材なども行なっています。 この本(『「日本司法書士史」を読む』)は今回の対談にあたって、群馬司法書士会の小西伸男さんから、ふたたびご提供いただいたんです。亀島貞夫さんは2007年〔平成19年〕7月に、残念ながら亡くなられています。司法書士制度に理解を示してくださった亀島さんへ、ご生前、『東京司法書士会史』を上梓した際、その上巻と下巻をお送りしました。 北田 それからやはり『近代文学』の批評家平野謙、あの人も亡くなりましたが、僕らの文学運動には好意的でした。また佐々木基一という批評家がいるんですけどね。その人も亀島貞夫同様、くしき縁で、江藤价泰先生の碁仇です。そして、同じ蓼科に、ほんの近くに二人の別荘がありましてね。 佐々木基一という人は多芸な人で絵も描くんですね。たしか1990年〔平成2年〕の6月頃だったと思いますが、大阪の東宝画廊で佐々木基一独彩展というのがありまして、案内が来たものですから、行ってきて絵を買いました。 そうしたら江藤先生から電話がかかってきまして、独彩展を開いた佐々木基一さんの絵はどんな絵だというから、そうですね、岡本太郎とは海峡を距てた絵でしょうね、といった記憶がたしかありますよ。実存を確立した画家の作風のちがいというか…… 佐々木基一は、亡くなった「シベリヤ物語」「鶴」などの作品で有名な、また「丹下左膳」の作者林不忘(長谷川海太郎)の弟でもある長谷川四郎の紹介で知りあったんですが、同時にまた二人とも新日本文学の会員なんです。 ━━ 『北田玲一郎作品集』(創土社)に寄せられた長谷川四郎さんの序文は、非常にユニークで、そして難解ですね。その一部をここで紹介したいと思います。

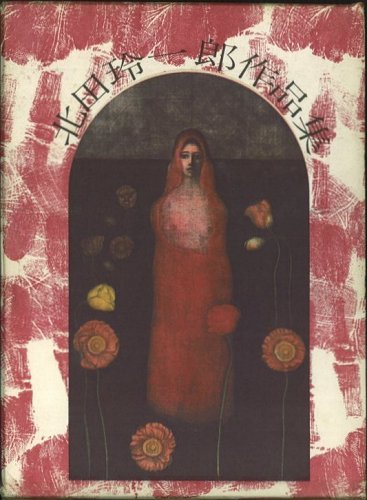

「新しい文学は、どこから出てくるか、わからない。どこにどういう人間がいて、夜ふけに、なにをやっているのか、わかったものではない。ただ、新しい文学が出てくるとすれば、ごく自然に出てくるだろうことは、たしかだ。余計な鳴りものなしに、若い衆が祭にそなえて太鼓の稽古をしているのが、みんな寝しずまったころに、どこからともなく、聞えてくるようなものだ。 あれはただ自分のために打っているように聞えるかも知れないが、そうではない。あれは信号音なのだ。それを聞いて、身もそぞろになる人がいる。たいていの人は眠っているか、ほかのことに気をとられて、知らないでいる。」(『北田玲一郎作品集』1973年〔昭和48年〕3月25日/創土社/5頁) 北田 長谷川四郎もつかみどころのない大陸的作家でしたね。いっしょに飲みにいくでしょ。バアの止り木に座ってグラスを空けたとたん、もういない。次のバアへいくんです。7~8軒はそんな調子でハシゴする。ついていくのに疲れますよ。 ━━ 『近代文学』の同人の安部公房の作品では「砂の女」が映画化されたことがありますね……たしか、監督は勅使河原宏、脚本が安部公房で岸田今日子と岡田英次が主演した…… 北田 あれは1964年〔昭和39年〕です。安部公房の処女作は「終りし道の標べに」です。なんとも難解きわまる作品ですが。それから、開高が『エンピツ』に書いた「アカデミア・メランコリア」という、これもガリ版刷りの小説で処女作なんですが、これも古本屋で数十万の値がついてますね。 ━━ 太平洋戦争の敗戦時、北田さんは十四歳で、当時の社会状況や体験が、文学を志された背景にあるというふうに伺ったのですが、北田さんの初期の作品、つまり昭和30年代の作品群は、昭和40年代の作品群、たとえばベストセラーになった『乞食学(ビートロジー)入門』などとは、その舞台が異なっているように感じます。 北田 そうですね。とにかく、やはり野坂昭如なんかと同じ世代でしてね、戦争というバスには乗り遅れた世代。戦後の青春、くだらないといえばくだらないんですが、肉体の飢えはあったけれども、白日がきらめくような一種の精神の自由、魂の渇望というか、そういうものがあった時代ですね。 既成の価値の崩壊といいますか、僕らの世代は国歌、国旗、奉安殿とか、それから勅語で教育された。そういう宮城遙拝とか奉安殿というものは一夜にして崩壊したわけですからね。これは大変なコペルニクス的転換というか、もう世代的に強烈なものがあったわけです。 そして学校へは黒人兵とか、ハワイの二世の軍属がジープに乗ってやってくる。奉安殿をほんとに潰したかどうかを見に。だから、かつての価値というものは跡かたもなくなった。そして翌日から、校長がデモクラシー、デモクラシーというわけですからね。それまでは天皇陛下のために死ね、というようなことばかり教えてたのが、マッカーサーの命令が神の声です。なにがなんだかさっぱりわからん。 |

||||||||

|

|

||||||||

| 前のページ : 次のページ 『作家北田玲一郎の世界』のトップ |

||||||||

|

|