|

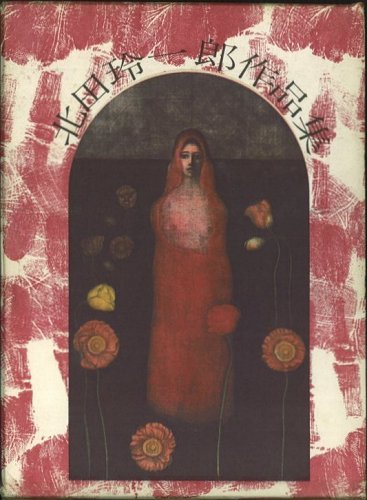

『北田玲一郎作品集』 北田玲一郎・著 <収録作品> 死んでも死にきれん 日本侠客道新聞号外 密戯 怒るあいつ 火とラムの唄 キノコの部屋から 屠殺の街で 夜から零へ 1973年3月25日 初版発行 株式会社 創土社 (506ページ/1300円) |

| 「TOKYOアナザー鎮魂曲」で第19回(1972年〔昭和47年〕)『小説現代』新人賞を受賞した上段十三すなわち大森暎児氏は、『北田玲一郎作品集』に収録の作品を対象として、「北田玲一郎の卓抜な文学的実験」と題する評論をなしている(「創土通信」№2/4頁〔1973-3-15〕)。 北田玲一郎の作品には多くの文芸評論がなされているが、大森暎児氏の以下の評論によれば、北田は登場人物をして、われわれ読者にたいし、 déraciné(故国喪失者)の生を通じて、祖国・故郷への問題意識を問おうとしているのだろうか…… (satou) 北田玲一郎の卓抜な文学的実験 ━━━━━━ 大森暎児 北田玲一郎はおそろしく方法論(メトドロギー)意識のつよい作家であるが、『日本侠客道新聞号外』は、彼の天性のメトドローグぶりが横溢した最高水準の実験小説であろうと、私は評価する。かんたんにいえば、この短編には、近代的な文学概念における〈創造世界〉と〈現実世界〉との関係の認識に、一種の根源的な反省をせまる鮮やかな方法的実験が盛られているのだ。 由来、文学者にとって、創造世界と現実世界との関連の問題は、十九世紀以降、一つの明白な回答があたえられたと信じられてきた。鴎外の歴史小説における〈歴史そのまま〉と〈歴史ばなれ〉のテーゼを端的な一例として、創造世界は、たとえ現実の特定の事件や実在の人物にどのように着想を得たものであっても、それが一芸術家のイマジネーションを通過したものである以上、それらの現実とはまったく独立した一個の自己完結的価値世界なのであって、ドストエフスキーの『罪と罰』やスタンダールの『赤と黒』を読む読者は、それらのモデルとなった現実の諸事件を想起する必要は毫もないのだ。 ――これが近代文学における創造世界の、現実世界に対する輝かしい独立宣言であり、読者は、以後、心おきなく作家の展開するイマジネーションの密室のなかで、孤独なアヘンの時間を淫楽することができるようになったのである。作品は作品として、二次元の白い紙の上に印刷された虚構の宇宙を、そのまま享受し耽溺する権利と、そして義務とを、近代の小説の読者はあたえられることになったのである。 だが、こうした創作信念、こうした鑑賞態度が、なにやら〈中年文学マニアの古典的文学観〉として笑殺される時代が、どうやら到来したようである。人類の認識史上空前のおそるべき「情報革命」は、作家にも読者にも、現実世界が創造世界の外に、これに無縁なものとして〈外在〉するとみなすことを許さないようになったのだ。 密室で孤独に華麗な虚構の王宮を構築しつづけている作家が、筆がつまったところでちょっと一服し、テレビのスイッチを入れたとたんに、彼の空想力をはるかに上まわる異様な現実のドラマが――たとえば、平和なスポーツの国際的祭典のさなかに、突如烈しい銃撃戦がおこって、たちまち累々たる屍(しかばね)がサーチライトに照しだされる……といったシーンがとびこんでくる。 読者の方でも、たとえばブルトンの、「白昼ビルの窓から大通りの群集にむけて、無差別に発砲するという図こそ、最も純粋な超現実主義的イメージである」云々の詩的宣言を味読している最中に、お昼のニュースで中近東の空港での日本人少年の乱射事件に瞠目しなければならないし、ダンセイニ卿の『二びんの調味剤』のおそろしい人肉嗜食趣味を楽しんでいる午後、アンデス山中の飛行機事故の遭難者たちが、生存のために同胞の肉体をどう扱ったかの衝撃的な夕刊が投げこまれる……こうした現実世界の猛攻の前には、おのれの創造世界の構築に完璧な自信をもつ有能で真摯な芸術家ほど、真剣に懊悩することになる。 かくて、醇乎たる詩人的イマジネーションの産物たる『遠い声、遠い部屋』のカポーティは、〈ノンフィクション・ノヴェル〉と銘うった『冷血』によって、自ら称する「作家としての第二の出発」を敢行することになり、『青の時代』『金閣寺』『宴のあと』によって、現実のモデル事件をその創造的宇宙で完全に乗りこえたはずの三島由紀夫は、しだいに作品と自己自身との永遠の乖離に懐疑的になったあげく、絶筆『天人五衰』によって創造世界と主体の現実世界との寸分たがわぬ合一をはかって世人を驚倒させるにいたった。かれら創造世界の鬼は、こうして今や現実世界といやおうなしの握手をし、微笑をかわしはじめたのである。 だが、北田玲一郎の『日本侠客道新聞号外』は、むしろ、創造世界の外に、まさしく現実世界が〈外在する〉その事実を百パーセント活用することによって、その虚構世界を一挙に三次元の立体空間にまで拡大した。きわめて斬新な実験小説なのだ。この短篇小説は、読者が、その主人公「槍本一銭」に複数の実在モデルが総合されていることを想起することによって、はじめて作者の深刻なテーマ――〈ナショナリズム〉と〈インタナショナリズム〉、〈知性(インテリジェンス)〉と〈暴力(バイオレンス)〉〈有名者〉と〈無名者〉等々の問題が理解される仕組みになっている。 「侠道精神」の復活を希求して、同志四人とともに一朝、権力警察の本部を襲い、本部長に配下の警察官を中庭に集めさせて、用意してきた檄のタレ幕で大演説をぶとうとの陰謀をおしすすめるこの「槍本会」の会長の肖像は、ただちにわれわれをして、二年前のあのあまりに有名な一戦中派作家の起した事件を想起させる。 そのモデルは、日本の近代思想史上かつてなかったほどの犀利な〈西欧〉的知性を身に修め、その極限で、もっとも〈日本〉的なるものへの帰一の課題を人為的におのれに課して自ら果てた男であることは、いまさらいうまでもない。 他方、槍本一銭は、警察襲撃ののち谷峡の村の牛小舎の二階に村の少年とたてこもり、包囲する警察と銃器で対峙しながら、権力が彼の激文を全国に放送することを要求する。 再び間髪をいれず読者の脳裡には、あの南アルプスの温泉宿に入質をとって立てこもった、何年か前の一在日外国人の事件が、浮かびあがってくるのだ。日本に生まれ、日本語で育って母国語をほとんど知らず、日本の社会にとけこもうとして幼少時からつねに日本人に排斥され、抑圧されてきたあの中年外国人の哀切な顛末が――。 〈日本〉を超えながら晩年急速に〈日本〉へ収斂(しゅうれん)していった一知識人の内面と、〈日本〉になじもうとしてついに〈日本〉から疎外されつづけた一暴力者の内面とを鮮やかに統一して、作者は、ジイド=バレスの「デラシネ論争」の最も新しい型の問題提起を、一見痛快な大衆文学のスタイルを借りて、読者につきつけているのである。 (作家・『小説現代』新入賞受賞) |

『作家北田玲一郎の世界』のトップ