2010年早春 北田玲一郎 -- 佐藤義人(聞き手)

|

|||||||

| 対談・北田玲一郎の作家活動とその作品群 -p1- <次のページ> |

|||||||

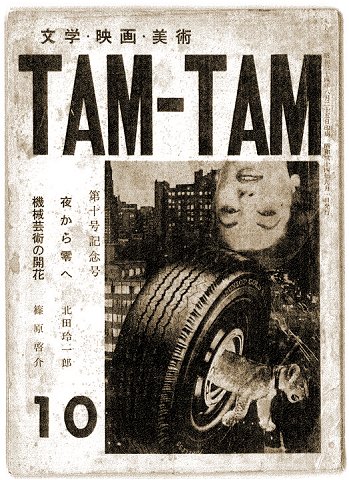

作家としての原点 ━━ 北田玲一郎さんは、はやくも十七歳から活発な作家活動を始められ、私の知っている限りでも、今年5月に発刊予定の『占領期雑誌資料大系文学編』に掲載の小説や、1959年〔昭和34年〕9月の「夜から零へ」(『TAM-TAM』10号)など、多くの作品を発表しておられます。たとえばその一部を列記しますと、

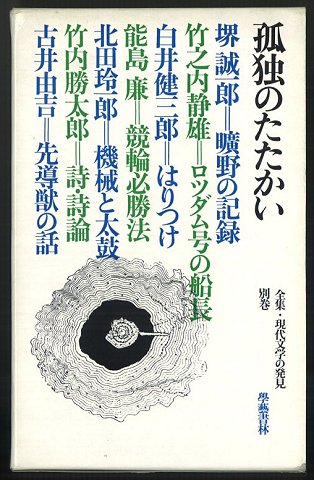

「屠殺の街で」(1959年〔昭和34年〕12月『新潮』) 「キノコの部屋から」(1960年〔昭和35年〕3月『新潮』) 「火とラムの唄」(1960年(昭和35年)10月『TAM-TAM』) 「機械と太鼓」(1961年〔昭和36年〕7月『TAM-TAM』) 「実存主義者かオポチュニストか=ノーマン・メイラー論」(1965年〔昭和40年〕3月『TAM-TAM』) 「乞食(ビート)になるか、暴力団(ヒップ)になるか」(1965年〔昭和40年〕8月『TAM-TAM』) 「労働を買うか、肉体を売るか」(1966年〔昭和41年〕9月『TAM-TAM』) 「資本主義が勝つか、乞食(ビート)主義が勝つか」(1968年〔昭和43年〕書下し) 『乞食学(ビートロジー)入門』(1968年〔昭和43年〕6月1日/ノーベル書房) 「死んでも死にきれん」(1971年〔昭和46年〕12月『TAM-TAM』) 『贋札と鹿鳴館』(1977年〔昭和52年〕12月15日/新日本文学会) 「文芸時評」(1978年~1980年〔昭和53年~昭和55年〕〕『新日本文学』等多数) 『小説司法書士』(1988年〔昭和63年〕4月30日/日本評論社) などがあります。 上記のうち、「夜から零へ」「屠殺の街で」「キノコの部屋から」「火とラムの唄」「死んでも死にきれん」は、次の三つの作品「日本侠客道新聞号外」「密戯」「怒るあいつ」とともに『北田玲一郎作品集』(1973年〔昭和48年〕3月25日/創土社)にも収録されていますし、「機械と太鼓」は、『全集・現代文学の発見・別巻/孤独のたたかい』(1969年〔昭和44年〕4月10日/学芸書林)に収録されています。 「機械と太鼓」について北田さんは、法学セミナー増刊『市民のための法律家』における論稿、「司法書士業余作家からの文学的メッセージ」(1983年〔昭和58年〕10月30日/日本評論社/170頁)のなかで、「日本の戦後世代の精神風土に、わたしはわたしなりの一応のピリオドを打とうとこころみた。後遺症はともあれ、思想的にはわたしの戦後はおわったのである。……この作品(「機械と太鼓」佐藤義人…註)は、二〇歳代のわたしのひとつの文学的決算を意味した。」とのべておられますね。

また、この「機械と太鼓」については、雄鶏社の編集者富田幹雄さんが、『司法書士公論』の創刊号(1969年〔昭和44年〕6月1日)で「北田玲一郎における予見と現実」と題して、 「凡百の文学全集とは軸を異にする学芸書林版“全集・現代文学の発見・孤独のたたかい”に北田の旧作、『機械と太鼓』が収録され、刊行されている。発表当時はほとんど黙殺に等しい扱いを受け、このように後になって評価されるのは、常に状況を先取りし告発する真の前衛の不幸とも言えるが、彼の小説における力量もようやく認められつつあり、」云々と評論を加えておられます。 前記の「文学的メッセージ」にみるとおり、北田さんはみずから「業余作家」という言葉をもちいておられますが、北田さんの作品を読み込みますと、この「業余」という言葉に特別の意味が込められているように思われます。そこでまず、この「業余作家」という言葉の意味するところからお伺いしたいのですが…… 北田 業余作家というのはなにかへんないいかたですけども、これは中国の言葉でしてね。毛沢東が、例の文化大革命をやったときに、作家は現場を知らなければならないというところから、「下放」といいまして、労働現場へ、工場とか農村、当時の人民公社ですか、そういうところへ作家をやったわけです。 紅衛兵のいる現場を知らなければ、革命の現実はわからないと、そういう労働現場へ派遣した作家のことを業余作家というんです。単なるアルバイト作家というような意味じゃないんです、これは。 ━━ 労働の現場を知る作家、われわれの業務にそくしていえば、司法書士の生(なま)の執務現場を知る作家という意味ですね。私もしらべてみたのですが、文化大革命の展開期における中国では、「下方」された知識層に属する青年労働者・農民・兵士などの出身の作家が、新しい文学界の主体となっていますね。 戦後世代の精神風土にもとづく作品に二十歳代で一応のピリオドを打たれ、その後も意欲的に作家活動を続けられてこられた北田さんですが、その作品および活動を私なりに分析しますと、おおむね、次の四つの領域に分類することができるのではないかと思っています。 その第一の領域は、たとえば「夜から零へ」という作品に代表される「戦争という巨大な国営バスに乗り遅れてきた世代」すなわち、第二次世界大戦直後の青春世代の精神風土を描いたと思われるものです。『北田玲一郎作品集』に収録されている作品の多くがこの範ちゅうに入るのではないでしょうか。 「夜から零へ」のなかでは、「帝国の戦争への英雄的な参加の意思、そのくりかえす執拗な独白」をなしていた主人公「私」の親友貴志、そして「ほんのちょっと爆弾の落ちる場所がかわっていたら」貴志に代わって爆死していたであろう「私」の、その後の生活の描写がありますね。主人公「私」には、あるいは「みずからがしなかった戦争からのナンセンスな帰還者」という思いがあったのかもしれない…… 第二のそれは、ベトナム戦争とかさなる時期……サイゴンの陥落は1975年〔昭和50年〕でしたが……1960年代における日本の社会現象に挑まれる作品の領域です。ベストセラーとなった『乞食学(ビートロジー)入門』はその代表作といえるものですね。 この著書に関する篠原央憲(しのはら・ひさのり)さんの序文は、『乞食学(ビートロジー)入門』の表紙を開いた読者に、この作品の中ひそむ魅力を教えてくれていますし、また関根弘さんは、この作品についてつぎようにのべておられます。 「かれの傑作に『乞食学(ビートロジー)入門』という一書がある。一九六七年夏、東京・新宿をはじめ、横浜、京都、神戸などに、「ふーてん族」という奇妙な若者たちが登場し、社会風俗化して話題をまきおこしたことがあるが、この「ふーてん族」の教典が、ほかならぬ北田玲一郎の『乞食学(ビートロジー)入門』であった。「ふーてん族」の発生地は、東京・新宿の喫茶店風月堂であるが、この風月堂の「ふーてん族」に理論的存在規定を与えたのが北田玲一郎である。」(『贋札と鹿鳴館』1977年〔昭和52年〕12月15日/新日本文学会/5頁) 第三は、司法書士業余作家としての北田さんの証言あるいは告白ともいうべき作品の領域です。その作品群の代表作はなんといっても『小説司法書士』ですね。この本はもともと、『月報司法書士』に連載されていた16の中短編を、日司連事務局におられた小林隆雄さんの熱心な慫慂により、『小説司法書士』という単行本にされたと「あとがき」にあります。 またその「あとがき」で、北田さん自身も、この小説を書くにあたって、「いったい、法曹界でいまなお土中の虫にひとしいといってもいい司法書士が、ノベルのヒーローたりうるかは、それでなくても私のペンをはなはだ悩ませたのだ。」と書いておられますね。 第四のそれは、司法書士制度あるいは司法書士制度史に直結する作品あるいはそれに関連する活動の領域といえるもので、たとえば、 『司法書士公論』(1969年〔昭和44年〕6月1日/創刊号以下) 『回顧と展望』(1970年〔昭和45年〕12月25日) 『会報大阪特集号(第56号)』(1971年〔昭和46年〕11月20日) 「大阪司法書士懇話会」 『大阪司法書士会史』第一巻(1991年〔平成3年〕5月18日) 『大阪司法書士会史』第二巻(2001年〔平成13年〕5月30日) 『日本司法書士史』(明治・大正・昭和戦前編)/( 1981年〔昭和56年〕6月30日) 『ドキュメント司法書士』(1991年〔平成3年〕8月1日) などです。これらについて北田さんは、編集人となり、世話人となり、編纂実行委員となり、あるいは共著者となっておられます。 |

|||||||

|

|

|||||||

| 次のページ 『作家北田玲一郎の世界』のトップ |

|||||||

|

|