| 対談・北田玲一郎の作家活動とその作品群 -p4- <前のページ:次のページ> |

||||||||||||||

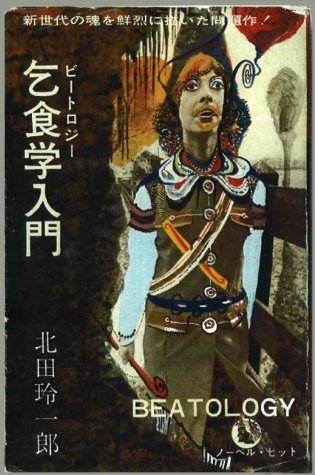

━━ それでは次に、『乞食学(ビートロジー)入門』に話を移りたいと思います。さきほどもいいましたように、この作品は作家北田玲一郎の第二の活動領域における作品の代表作であることは間違いないと思います。1965年〔昭和40年〕の『TAM-TAM』第22号から連載されており、1968年〔昭和43年〕6月1日にノーベル書房から単行本として出版されました。当時、新宿の紀伊國屋書店でベストセラーになっています。 この『乞食学(ビートロジー)入門』をめぐって、いくつかのテレビ番組も放映されたと聞いていますが、この作品を理解するために、篠原央憲さんの序文の全文を次に紹介したいと思います。なお篠原央憲氏は、当時、『総合芸術』集団の東京代表で、同人だったんですね。 「昨年の夏、東京・新宿をはじめ、横浜、京都、神戸などに「ふーてん族」なる奇妙な若者たちが登場し、一種社会風俗化して話題をまき起こしたが、その発生源が、この北田玲一郎の『乞食学(ビートロジー)入門』である。『乞食学(ビートロジー)入門』は、『総合芸術』22号(40年9月発行)から連載されたが、この連載によって、もともと前衛的な若い世代を読者層にしていた『総合芸術』の部数が急激にふえはじめ、特に東京・新宿界隈の若いボヘミアンたちに圧倒的な人気を博した。 「ふーてん族」発生地といわれる喫茶店『風月堂』などでは、当時各ボックスの上に必ず『総合芸術』があった、といわれるほどであった。確かに、乞食(ビート)は、現代の空虚と、労働の徒労の袋小路であえぐ若い世代やサラリーマンにとって、魅惑的な存在といえよう。 働くことをやめ、白夜の不透明な不安の底にありながら、純粋の自由を生きる特権者――美しい天使を共有し、ジャズにスイングして愉快に生きる放浪者としての彼ら――。それは、疲れた現代人がふと思い描くユートピアであるかも知れないのだ。 北田玲一郎は、一人の乞食(ビート)との交渉を通じて、彼らの存在と、その背景としての現代の状況を徹底的に考察し、そこから逆に本質的な乞食(ビート)像を創造し、そしてそれを規定したといえる。つまり、彼は、日本乞食(ビート)のモデルづくりをしたのである。かつて、石原慎太郎は、その小説によって「太陽族」を出現させたが、そのばあい、石原慎太郎は、自身がすでにそのモデル化していたのであり、従って彼は状況の内部の若者としての感覚的な存在であった。 それに比し、北田玲一郎のばあいは、あくまで理論的創造によって、乞食(ビート)のモデルづくりをしたのであり、それを社会風俗化させたのである。アサヒグラフ(42年8月4日号)は、日本乞食(ビート)の特集を組み、(これが爆発的流行の事実上の契機となった)北田の『乞食学(ビートロジー)入門』を乞食(ビート)の『教典』として紹介したが、『乞食学(ビートロジー)入門』は、まさしく『教典』そのものであったのだ。『乞食学(ビートロジー)入門』は、しかし、単なる理論書ではないのである。これは、むしろ、一人の主人公をもった、特異な現代小説ともいえるのだ。 例えば、本書の“日本ビート大会始末記”などを読むとき、読者は、まるで映画のシーンを見るときのような、ヴィヴイッドな印象で、彼と主人公との行動と内面の世界にひきずりこまれてしまうのである。ともあれ、この『乞食学(ビートロジー)入門』なる、風変りな読み物は、現代が直面している、政治、経済、人間の、この困難な大きな間題を、多角的に捉えながら、独自な個性で考察し、表現した珍重すべき書物といえるだろう。」(『乞食学(ビートロジー)入門』1968年〔昭和43年〕6月1日/ノーベル書房/11~13頁) 北田 江良ビートというのが、これは若い詩人だったんですが、ある日、ズダ袋を背中にしょって、ヒョコッとやって来まして、当時、僕は司法書士を真面目にやってて、そのころは、第一次住宅ブームでものすごく司法書士業が忙しかったんです。要するに労働に次ぐ労働というのが毎日で、実に労働の神聖に忠実だった。 ところが彼は、ある日ふいにやって来て、朝からビールを飲ませとか、飯を食わせろとか、それを当然のごとく要求するわけなんです。ぜんぜん、いわゆるシトワイヤン citoyent のルールが通用しない。彼は全く労働をしないんですよ。労働をしないというより拒絶している。ということは、どういうことかというと、当時、アメリカでサンフランシスコ・ビート派という芸術運動が起こった。 「ビート」というのは音楽用語でもあるが、文学のエコール école では、第二次世界大戦後のビート・ゼネレーション、「打ちひしがれた世代」を意味する。「吠える」を書いたアレン・ギンズバーグ Irwin Allen Ginsberg というアメリカの詩人、それから「放浪」「地下街のひとびと」のジャック・ケラワック Jack Kerouac というアメリカの作家なんかが、これは全く労働ということを一切しない。GI刈りをした実存主義者。知的ボヘミアンといいますかね。 そしてお金がなくなると、ほんの4~5日、アメリカで皿洗いなんていうような職業があるらしいですよ。皿洗いをすると相当の高給をくれる。それでお金がなくなるまでマリワナを吸いながら、地下室の酒揚なんかで、詩をジャズ・オーケストラの伴奏で朗読したり、サミュエル・ベケット Samuel Beckett の「ゴドーを待ちながら En attendant Godot 」のような実験劇をやる。 そして一切の労働を拒否して西部の芸術家村をつくり、サンフランシスコ・ルネッサンスともいわれた。ところがそれが日本に上陸してきた。ゲーリー・スナイダー Gary Schneider というアメリカの詩人がおりまして、それが京都の相国寺や大徳寺の禅にこりまして、「寒山の詩二十四編」を発表します。彼は独りでズダ袋をかついで、貨物列車にただ乗りしたり、人の車に乗せてもらったりしながら、サンフランシスコからメキシコ、メキシコからニューオーリアンズへと放浪する。 非常に求道的です。それに江良ビートが感化を受けまして、彼も放浪の旅にでて、その途中、僕とこへやって来て一週間ほど、とにかくゴロゴロとただめしにありつくわけです。彼の生き方というものを考えると、僕は国家と資本に忠誠を誓って朝の7時から起きて司法書士をやってるわけです。彼は全く労働をしないで食っていく。 現実に、僕のアンチ・テーゼが、僕が労働して得たビールをがぶ飲みしている。こりゃたいへんな革命的なことを考えだしよったなと思ってね。それで彼はスナイダーをまねて沖縄から北海道まで放浪の旅をくりかえす。お寺の縁とか、公園の休憩所とか、友人の家とかそんなとこに泊って。各地に人の好い文学青年がおりますから、それに寄宿しながら放浪する。 彼の精神とは何かといいますと、「モライものの精神」としかいいようがない。考察していくと、要するに遊んで食っていくということはたいへんなことだけれども、結局、労働の徒労というものを否定するわけですね。当時、労働ということは高度成長期に入ってましたから、いわゆる猛烈社員といいますか、そういうものが国家と資本に期待される人間像として非常に価値がある時代だった。 それのアンチ・テーゼとして乞食(ビート)、そういう知的ボヘミアンみたいな世代が出てきた。単純なロジックとしては、労働することは資本を富ますだけであり、資本を富ますことは、侵略戦争に同意することになるというわけです。「乞食」という漢字に「ビート」という片仮名をふったのは僕なんです。そして、たくさんビートの仲間が京都におりまして、「ブルーノート」という店でアブサンなんかを飲んでジャズにしびれてる。スウィングするというんですが…… さらに性的には、女の子が共有。これは原始共産社会を再現したイスラエルの「キブツ」でもやらないことです。あれはたしかに、僕のような小市民的な生活をしている者にとってはショックだったと同時に、政治闘争も階級闘争もアウフへーベン aufheben した、ただあるのは人間と事実だけだという知識人コミュニストのビジョンがあると思った。 ━━ 『乞食学(ビートロジー)入門』の、乞食学のところにビートロジーというルビをふることについては、先ほどの関根弘さんの序文のなかでも「乞食と書いてビートとルビをふるのは彼の発明である」というふうに書いてあります。この乞食(ビート)というのは、従来のいわゆる乞食とは違うんですね。 『乞食学(ビートロジー)入門』の37頁に、「ここに、『ビート乞食』という、思想的、イン テリ乞食が登場するにおよんで、かかるアルミ鍋的受動性、消極性を、完全に超克してしまったのだ。いや、超克などという表現は適切ではない。かれらは乞食になったその最初から、旧秩序、旧世代の乞食のモラルを否定し、嘲笑してしまっているのだ。」とあります。 北田 やがてアメリカ映画でも、ニューシネマというのがでてきて、マリワナと変型サドルのオートバイとロック音楽の世代、ヒッピーをえがく「イージーライダー」「バニシング・ポイント」なんかが映画化される。ところが、それがしだいに風俗化してきまして、日本では新宿のグリーンハウスなんかに、当時『アサヒグラフ』が特集したんですが、ヒッピーなどがさらに風俗化した形ででてきた。 その源流は「うちひしがれた世代」、ビート・ゼネレーション beat generation であって、「エデンの東」で有名なジェームス・ディーン James Byron Dean をちょっと文学青年にしたと考えたらよくわかるでしょう。それが、またたくまに大衆化し、マス化していきます。 ━━ いわゆるフーテン族ですか。 北田 それが大衆社会化現象をおこして。いわゆるフーテン族ですね。マスメディアが、『アサヒグラフ』が特集を組みます。そうすると、それに第2の連鎖反応がおこって読売テレビがとびついてくる。当時、木島則夫のハプニングショーというのがありまして、初め新宿でそれをやったときに、フーテンが暴れて木島則夫が生命の危険を感じて逃げだして、途中で実況放送が中断されてしまった。 それが人気を呼んで、大阪では、乞食(ビート)大会をやるということになった。全国の乞食(ビート)を集めてきて、桜の宮でニッポン乞食(ビート)大会をやったんです。そのときに乞食(ビート)が四十人から五十人ほど集まってきました。全国から。野坂昭如と小松左京と僕の三人が出たんですが、野坂がものすごく酒に酔っぱらいまして、乞食(ビート)のことをぼろくそにいったんです。 そうしたら乞食(ビート)が突然怒りだして、桜の宮の川に、野坂をワッショイワッショイ担いでほうりこみかけた。たいへんなことになったんです。木島則夫ショウの第2回目だったと思います。しかし、もうテレビの段階では、乞食(ビート)はただの通俗乞食で、文学・哲学上の乞食(ビート)、僕のビートロジーとは無縁の連中でした。 それじゃつまらないから、ニッポン乞食(ビート)大会のラスト・シーンで、僕の作詩した「乞食(ビート)万歳」というのを、五月みどりの弟のギターで、「練鑑ブルース」のメロディで、彼らに合唱させたんです。なかなかダイナミックでしたよ。 演歌「乞食(ビート)万歳」

そしていっぽう、出版資本のほうは、光文社から江良ビートをつかまえてくれと。僕が書いた『乞食学(ビートロジー)入門』がベストセラーになったものだから、今度は彼自身に光文社がドキュメンタリーを書かすというわけです。「モライものの精神」のヒッチハイク、全国放浪の。それで僕につかまえてくれという依頼があって、京都へも尋ねて行ったんですが、どうしてもこの怪獣どこにおるのかわからん。 ━━ この作品のなかでバク書房という名で登場するのが、光文社ですか?ノーベル書房刊の『乞食学(ビートロジー)入門』は、現在絶版になっていて、たまに古書店で出品があっても高価な値がついて、入手するのが困難です。 北田 そう、バク書房です。バクは夢を食べるんですよ。そのいきさつを書いたのが『乞食学(ビートロジー)入門』それなんですが。出版社のノーベル書房が倒産したんです。再版すれば、もう一度ベストセラーになりますよ。 |

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 前のページ : 次のページ 『作家北田玲一郎の世界』のトップ |

||||||||||||||

|

|